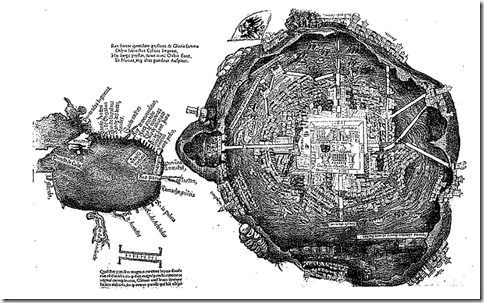

(Foto de las piedrotas colocadas a la salida de la carretera hacia Atolinga, Zacatecas. Muestra del efecto respuesta que el municipio Totatiche (aún “sin” casos) para evitar la probable propagación de un virus que literalmente, se encuentra libre en el aire.)

No hace mucho tiempo, una de las amistades más cercanas, queridas, y topofílicamente amadas, me dio una recomendación de escribir una entrada de blog de corte opinólogo irracional (como los de twitter) con mi percepción y reflexiones acerca del mundo que no ha tocado vivir desde principios de éste apocalíptico año 2020. Pues bien, aquí estoy escribiendo sentado en una silla para playa en posición de neandertal friki, materializando la idea, no sin antes como siempre lo he hecho desde las últimas entradas, disculpándome por dejar semi abandonado (algo así como los malls de estos tiempos) en el espacio virtual donde usted está leyendo.

Bajo mi total intuición geográfica y la forma en que las noticias, de forma desacelerada retrataban al nuevo fenómeno epidemiológico de corte nacional a corte continental, y hoy de corte mundial, decidí abandonar la ciudad (la polis para aquellos que aún sueñan idílicamente en crear una teoría del lugar con un razonamiento de corte heideggeriano pero con trasfondo nomotético empírico), para asentarme en el territorio donde trabajo desde hace más de un par de años, y que pudiendo aprovechar un contexto desfavorable, decidí darle una connotación positiva.

Vivir en un municipio dónde aún no hay casos de ese virus que tiene a todos con miedo y cerrazón, me ha sido tristemente difícil pero tranquilizante. Lugares donde la cotidianeidad del pasar de tiempo está dominada por procesos lentos, que a su vez llegan a ser cuasi imágenes estáticas del lugar y su evolución, me ha dado la oportunidad de valorar un espacio que ocupaba los días ingleses de la semana, y desocupaba los fines de semana. El factor miedo y los falsos razonamientos emotivo personales, hacen que la mayor parte de las personas que lo habitan se encuentren en un estado social inelocuente, en dónde muchos de los procesos de poder, tanto a micro como a macro escala a nivel local, están desfasados y cuya adaptación ha sido mejor para aquellos que no hayan tenido la mala surte de reconfigurar su escasa movilidad social, transformando la empoderada cotidianeidad en una proceso de estrés y exceso de trabajo desde su nicho familiar.

Al ser siempre el tiempo un factor constante que alienta la transformación y asimilación de procesos espaciales diversos en el territorio local, el municipio no ha hecho más que emular las políticas públicas en tiempos extraordinarios, que su gobernador y algunas municipalidades de diversos territorios, han ejecutado de forma apriorística, cuya imagen que trasciende desde los lugares virtuales (redes sociales) ha sido Vo-Bo (bien vista) para replicarlas en el espacio local. Ello me recuerda también un poco a las heteretopatías en dónde los geo símbolos más prominentes se repliegan de forma vehemente por todas partes, sin tomar en cuenta ni a los habitantes ni a las potencialidades que el propio lugar que ocupan pudiera tener.

El lugar bajo el nuevo contexto

Una vez que llegué de la ciudad al pueblo en dónde ahora me encuentro, noté unos procesos bien diferenciados entre cómo la ciudad y el campo asumían el nuevo contexto desafortunado. Mientras que la primera ya se preparaba para recibir el peor escenario, los municipios que uno tiene que cruzar para llegar hasta acá denotaban un contexto diametralmente opuesto, ocupado en sus mismos tiempos de existencia lentos y cuyo factor miedo (repliegue en el hogar) parecía no existir o ignorar. No obstante con el paso de los días pude ver en el espacio local cómo dicho proceso fue evidenciándose de forma lenta aunque decisiva.

Las camionetas que llevaban una bocina perifoneando en el pueblo el mensaje que las autoridades querían instaurar en la sociedad y en el comportamiento de ésta fueron un factor importante, pero no el único para entender el proceso de asimilación del nuevo contexto. Lo que realmente provocó que la dinámica social tornara la mirada al nuevo contexto fue la transformación de lo cotidiano, ya no podían ir a misa, ni a las escuela, ni hacer fiestas, o embriagarse en la vía pública (como hasta el último día antes de que rodearan con cinta amarrilla preventiva la plaza o alameda local) como antes lo hacían. Algunas personas, entusiasmadas con el nuevo contexto se sentían seguras de afirmar que dicho caos nunca llegaría para acá, que dentro de poco tiempo todo volvería a la normalidad, y que inclusive se sentían felices de que los individuos que se juntaban a tomar cerveza, mezcal o tequila a las afueras del minisúper más cercano (a tragar mierda explican) ya no lo hicieran más (aunque claro, ellos simplemente se movieron a otro lugar).

Cuando colocaron las PIEDROTAS que preceden ésta entrada de blog la reacción de la mayoría de la población fue mínima. El retén o filtro sanitario colocado en la entrada del pueblo hace pocos días fue un paso que la administración local decidió tomar para que “los de fuera” no pudieran entrar, o bien propagar la enfermedad a la que previamente habían alimentado con el miedo necesario para justificar su actuar (aunque es bien sabido que fue más bien una efecto reflejo para imitar lo que ya se hacía en otras partes). No obstante, y de forma burlesca irrisoria, un grupo específico de personas aún no dominados por el miedo y con un mínimo de sentido común, criticó de forma asertiva que dicha decisión era carente de sentido puesto que dicho retén sólo operaba por la mañana y algunas horas de la tarde.

Pues bien, toda esta narrativa acerca de cómo se ha transformado el espacio local como el efecto reflejo de las políticas públicas de contención y prevención de la enfermedad, es para ejemplificar que por más buenas intenciones que se tengan y se crea que una misma decisión puede tener efectos positivos en cualquier lugar que se imponga sin importar las características del medio ni de la población, conllevará secuelas no sólo por la minimización de las redes de poder y la movilización social, sino aquellas relacionadas irremediablemente a la realidad que apremia al contexto local en cuestión, un espacio con poca población, olvidado y discriminado por otras regiones de estado, en dónde el de afuera es catalogado y categorizado con los típicos prejuicios de un extranjero intra nacional y cuyas redes de apoyo, tanto económicas como sociales, son relativamente escasas, en un contexto de relaciones asimétricas entre ex hacendados y pobres que no son pobres.

El poder, miedo, política y narco en el espacio-tiempo

Cuando la pandemia daba sus señales de desarrollo irracional en el contexto nacional, surgieron paralelamente a la orden de “quédate en casa” una serie de factores que evidenciaban que en México, lejos de prevenir los contagios y su distribución por todo el territorio, existían 4 factores específicos interrelacionados cuyo accionar y contexto también estaban a punto de cambiar: el poder, el factor miedo, la lucha política, y el fenómeno del narcotráfico.

En el primer caso, la lucha interminable entre las oposiciones políticas y el que ostenta el poder siempre había existido en México de forma casi permanente en los últimos años. Los partidos de derecha y de centro (ahora oposición) habían criticado con uso de razón y exageración cada una de las decisiones y expresiones del ahora presidente de la república. Ésta apoyada con la mayores medios de comunicación del país, no se cansaban en señalar una y otra vez, cada letra del discurso del gobierno en turno para realizar una crítica constructiva o destructiva, aunque éstas últimas siempre primaban sobre las primeras.

Bajo el nuevo contexto, la oposición decidiría lo que hasta ahora, sería el mayor de sus errores (aunque justificados en la rutina, la costumbre, la cotidianeidad política del país) a criticar el actuar de la actual administración durante la contingencia del presente. Su uso desmedido no sólo ha desembocado en la acentuación de movimientos intra nacionales separatistas, sino también la de darle la espalda por parte de sector económico, privado, y en el peor de los casos, desde la propia administración estatal de varios de los territorios que lo integran. El estado de Jalisco no ha sido la excepción, y mucho antes de mostrar una cooperación necesaria con el gobierno central o federal del país, han decidido darle la espalda, sometiendo a sus ciudadanos a leyes de corte estatal, e intentando justificar su atropello a derechos humanos y garantías individuales a una tasa de contagios baja en la numeraria oficial.

De esta forma, surge uno de los factores sociales que más se han acentuado desde el origen de la pandemia: el miedo. Englobo aquí los actos de discriminación, rechazo, y exclusión de todas aquellas personas que están relacionadas directa o indirectamente con el tratamiento de la enfermedad, puesto que la reacción que el miedo provoca en las personas que lo padecen, reproduce una serie de ideas xenófobas, clasistas y antisociales que existen en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Creer que la autoprotección basada en el miedo y en el rechazo del otro conllevará a que las cosas se resuelven de un día para otro, y que la normalidad llegaría en pocos días posteriores a su aplicación, es sin duda, uno de los mayores errores que la sociedad mexicana que ostenta algún tipo de poder y que se muestra en contra del gobierno actual, pudo cometer.

Por otra parte, el gobierno más allá de darle la seriedad y atención a una naciente pandemia como la que se vive al día de hoy, intentó minimizar e intenta hasta ahora hacerlo a manera de reducir la preocupación actual de las personas. No obstante las redes sociales, la oposición política y las noticias falsas han provocada una crisis de credibilidad a la administración actual. Han ocurrido hechos tan puntuales como la crítica y llamado a ignorar que en algunos de los mass media se ha manifestado de forma verbal, sin censura ni dándole vueltas al asunto. La figura del personaje más comprometido con el problema del gobierno actual se ha intentado manchar de esa y mil formas más. El llamado a no creer en nada y en desestimar cifras, llevará a lo única realidad que hasta ahora existe en el país: una polarización de la sociedad y de la clase política, con resultados extremadamente desafortunados en el mediano y largo plaza.

Finalmente, si existe hoy en día un factor naturalmente geográfico que ha estado cambiando su forma de organización y la forma (imagen) dentro del factor espaciante de la sociedad ha sido el narcotráfico. Las decisiones de los gobiernos locales y de los estados no han hecho más que dotar de mayor poder y autoridad a los mismos, los cuáles aún continúan con sus procesos de expansión de territorios controlados y vigilados. La imagen cruel (o humanitaria para aquellos que piensan que si el narco fuera gobierno haría "cosas buenas") que muestra cómo grupos del crimen organizado obsequian despensas a los ciudadanos de ciudades y espacios rurales son la manifestación tajante de que el narco es cada vez más un estado sobre un estado sin estado, o dicho de otra manera, un gobierno paralelo más eficaz y capaz para controlar a las personas y territorios.

La crisis de la actual clase política de México que alienta el gradual debilitamiento del Estado a manos del crimen organizado provocará que una vez que se normalicen las cosas, sean los sicarios quiénes gobiernen bajo una administración de corte autoritario, en dónde no existan las garantías individuales, ni los derechos humanos.

Nuevos Estados en la psique de gobernantes

Ante la actual y evidente crisis no sólo económica sino también creciente (generada por la oposición y por decisiones o expresiones inadecuadas) de credibilidad del gobierno actual, los gobiernos estatales que no coinciden con la forma ni la estrategia que se lleva a cabo a nivel federal, han decidido no sólo mostrar su rechazo, diferencias o críticas, sino también han establecido una agenda de políticas públicas extraordinarias que afectan únicamente a los territorios que gobiernan.

Ello ha traído consigo no sólo una mayor necesidad de recursos económicos para llevar a cabo sus planes, sino también una creciente necesidad del uso de la fuerza para poder cumplirlos. Al establecer que la pandemia puede frenarse con datos de fuentes de internet citadas a pie de página de gran reputación, prestigio y confiabilidad (ignorando la formación profesional de todos aquellos expertos en epidemiología en el país) han justificado sin saberlo, el establecimiento de nuevos estados dentro de una misma nación. Esto no sólo repercutirá en el espectro económico (que si bien es cierto conlleva a una mejor comunicación con empresarios locales que están en contra del gobierno federal), sino también en la expansión de la aplicación del factor miedo, y un creciente y continuo desapego del poder central, cuyos contenidos y decisiones tachan de erróneas.

Lo que en tiempos sin coronavirus (del COVID-19) hubiera sido un simple intercambio de ideas propios de la garantía individual de la libertad de expresión, se ha convertido en un cambio sin intercambio, en una escisión que puede llegar a ser mortal, si el gobierno federal repliega dicho comportamiento, y excluye a Jalisco de futuros acuerdos y recursos, quizá fundamentales para poder recuperar la normalidad de la vida diaria en el país. Valdrá la pena observar, cómo se sigue demostrando el apoyo del narcotráfico, a la situación estatal actual.

La reconversión del lugar, y la topofilia a la Bechelard

Volviendo al tema teórico y dejando un poco la situación actual que acontece en el mundo, el estudio del espacio geográfico y más específicamente los lugares, debe estar cambiando temporalmente a pasos agigantados. El hogar se ha convertido en el nuevo lugar para la existencia misma de las personas, y el espacio aunque puede ser experimentado con los cinco sentidos del ser humano, sólo es posible desde el jardín, la ventana, o al realizar actividades fundamentales en su exterior con una motivación en específico.

El lugar fuera de la casa recibe ahora una connotación negativa, un espacio prohibido en dónde si te expones por cierta cantidad de tiempo puede llegar a ser mortalmente trágico. De esta manera, la concepción filosófica de Bechelard, quien usó por primera vez el concepto de topofilia adquiere una gran prominencia. Desde decir que el hogar es un espacio positivo, dónde el ser humano deposita su identidad, sus gustos y se siente a salvo del exterior (espacio circundante), se observa que en poco tiempo y si la contingencia no cesa, el hogar como un lugar dónde estar a salvo, menospreciará gradualmente los alrededores y el espacio exterior a nivel local. Esto hará que el sentido del lugar se vuelva nostálgico y como mero escenario de la existencia humana.

Crítica a la teoría del lugar heideggeriana que rechaza el factor emotivo psicológico de sus seres espaciantes en su intento por formularla

Más allá de las proposiciones de Bechelard y Tuan sobre la topofilia, existen una serie de artículos y propuestas teóricas sobre el mismo concepto que desean aterrizar en el mismo destino: El establecimiento de un teoría del lugar basada en el ser y estar en el mundo de Heidegger. Dicha propuesta rechaza la idea reduccionista de que sólo puede haber lugares si tienen un significado para la persona que los contempla, visita, siente y demás. Ponen énfasis en que la construcción del lugar está sustentando en una base procedural, esto es, en los procesos que llevan la coexistencia del sujeto-entorno.

Si bien es cierto que el espacio existe con o sin seres humanos, y que desde luego se comete un reduccionismo al pensar la filiación de los lugares desde un punto de vista afectivo psicológico, es desde luego igual de irrisorio pensar que los procesos definen a la construcción del lugar. Al intentar describir como el ser se une a su lugar de una manera objetiva, esto es, sin considerar todos aquellos factores que provienen de lo subjetivo, se puede llegar a creer en una falsa espacialidad en dónde el lugar y ser coexistían y se auto complementan a sí mismos. ¿Cómo es posible esto? En cualquier sistema más o menos constante existen azares que, en un tiempo determinado o bajo ciertos valores presupuestos, pueden llevar al caos o la incertidumbre de la información.

Si pusiéramos por ejemplo al lugar y a los sujetos en una ecuación logística, dónde el lugar y tiempo permanecen constantes, y varía el número de sujetos, llevará a un momento en que el número de sujetos con relación al lugar sea imposible de explicar, y por tanto la filiación a dicho espacio, no exista o bien sea enteramente errónea. Por ello, una verdadera fórmula que ayudaría a formular una mínima teoría sobre el lugar debe hacerse desde la multidisciplinariedad, considerando los lazos afectivos, y entendiendo que así como el sistema meteorológico, un pequeño cambio en la forma en que las personas sienten sobre el lugar, estropearía cualquier intentantiva de teorizar a partir de un principio filosófico de una posible teoría del lugar.

Los habitantes y su forma de ver el lugar

En estos tiempos, predecir cuándo acabará la actual pandemia es complicado partiendo del hecho de que desde que inició, toda estructura que sostiene el sistema económico, de salud, gobiernos y demás no ha cambiado ni se ha adaptado al nuevo contexto. La crisis actual es parte de un proceso que Kondratieff ya había descubierto hace años, no obstante en este caso, predecir que existirá una nueva superpotencia bajo el mismo sistema económico y bajo los mismos parámetros que regían al mundo hasta antes de la pandemia es algo que con el pasar de los días es cada vez más complicado.

Sobre el posible futuro, muertes y conclusión del mismo (conspiraciones respecto a la reducción de la población, contención del cambio climático o una guerra económica provocada por un arma biológica) no hay nada claro, y por ello es necesario que los seres humanos vean al espacio no como algo relacionado a la hostilidad, sino como un campo lleno de futuras posibilidades. La actual pandemia está sujeta a un proceso de auge y decadencia, tal como los ciclos de Kondratieff, sin embargo, estos varían de país a país, y cuyo éxito ahora está íntimamente relacionado con mujeres que ostentan los cargos de presidente o primer ministro.

Aun así, se tiene la certeza de que su auge llegará a un punto de inflexión, y tal como en el caso de las mismas ecuaciones logísticas, nada sucede como el crecimiento de población maltusiana, o como el aumento de la temperatura del agua al ser sometida a una fuente de calor. Lo más importante es estar informado de los cambios que el espacio, sociedad, redes de poder y medio físico traigan consigo en futuras fechas. Será interesante como se verá reconfigurado el mundo a partir de la actual crisis y aumento casi exponencial de los casos de coronavirus a nivel nacional.

Cómo vivo (y cómo vivir) bajo el nuevo contexto espacio-temporal rodeado de elementos que definen lo rural

Hace poco tiempo, coloqué un tuit que básicamente resume mi posición respecto a cómo tomar y vivir los tiempos actuales.

¿Por qué no asumir una posición positiva o tremendamente negativa sobre la situación actual? Para la primera se necesitaría ser verdaderamente irracional e ingenuo, traería consigo comportamientos que abiertamente niegan la existencia del problema y los encapsularía en una realidad desapegada, aunque cómoda del contexto que vivimos. Diametralmente opuesto, suponer como Nostradamus que, al menos la existencia del ser humano, está por terminar sería una posición cómoda, racional, y empíricamente viable, aunque ello también llevara a que las personas cayeran en depresión, y llegaran a considerar incluso el suicidio.

Por ello, y como buen abogado del diablo que soy, propondría una lista de ideas que seguramente ayudarán a vivir el actual contexto de forma más armónica:

1. Asumir la idea de que la contingencia no terminará pronto, pero terminará algún día.

2. Mantener un nivel anímico bueno, evitando situaciones de estrés o conflictivas lo más que se pueda.

3. Buscar nuevas y sanas formas de pasar el tiempo, como leer libros, videojuegos, ver tiras cómicas, ejercicio en casa, realizar limpieza en la casa, vernaculizar los espacios íntimos, y demás.

4. No dejar el contacto con el mundo exterior, mirar el espacio los alrededores, el cielo y las estrellas. Detenerse cuando se salga de casa a ver como la otra vida vegetal y animal, siguen su curso de manera inocente.

5. Buscar nuevas formas de obtener alimentos y conseguir los recursos necesarios para estar bien en la contingencia y pasada la misma.

6. No dejar de contactar a amigos o conocidos, de preferencia utilizando canales de comunicación unilaterales y sin muchas distracciones.

7. Recordar los buenos momentos de la vida, y/o tener muy presentes a las mascotas que rodean nuestras vidas.

8. Reír como imbéciles lo más que se pueda.

9. Hacer las cosas que tenías planeado hacer cuando tuvieras tiempo libre.

10. No olvides a la jefecita o al patrón de tu vida.

Conclusiones

La falsa sensación de seguridad que muchas personas viven en los lugares donde aún no ha habido contagiados de COVID-19 puede llevar a medidas de contención que muchas veces vayan diametralmente opuestas a lo que verdaderamente es efectivo para vivir los tiempos actuales. El simbolismo que rodea a la colocación de piedras para bloquear el flujo libre de vehículos, es una primera muestra de que será capaz de hacer el ser humano ante la sensación de peligro, ante el caos de lo exterior que lo rodea.

En México, se ha llegado a afirmar que los números no son ciertos, que el gobierno hace nada para contener la pandemia, y que mientras no existan medidas más radicales los enfermos no disminuirán y los hospitales estarán rebasados. No obstante y pese a toda las críticas, lo que ha ocurrido en el mundo es un claro ejemplo de políticas públicas disímiles, dónde ciertos países celebran con éxito su contención, y dónde la mayor parte del mundo ahora sufre los estragos económicos, de salud, y en un muy corto plazo de hambre que les ha dejado la actual pandemia.

Si bien es cierto todas las medidas que se han tomado han sido buenas, nunca nadie podrá tener una receta para saber qué tanto o no un virus afectará la vida en todas sus dimensiones de un país en específico. Hoy en día seguimos partiendo de números para realizar aseveraciones positivas o negativas, sin considerar las condiciones sociales económicas y espaciales de cada país. Se ha llegado a realizar generalizaciones indebidas y hasta desestimaciones inusitadas, en dónde el poder y los intereses aún priman no sólo sobre la vida de las personas, sino también sobre una política asertiva de cooperación, solidaridad y compromiso en dónde todos los actores asuman su responsabilidad respecto a la situación actual, y no sólo se discrimine a quien tenga que salir para no morir de hambre, tan como parece, una gran cantidad de imbéciles seguirán haciéndolo desde sus casas, llevando a cabo comportamientos tremendamente destructivos, desarrollando una dependencia casi mortal con las redes sociales, y perdiendo cada vez más el olfato que los ayude a discernir entre un contenido falso contra otro que no lo sea.

Desde dónde quiera que estés, sé fuerte y tal como quiere la teoría del lugar de corte heideggeriano, no renuncies a las relaciones afectivas con el lugar, puede ser algo que te ayude a sobrellevar la situación actual, de aquí, mañana y quizá también, hasta que se dé por superada.

![Totatiche-Jalisco[1] Totatiche-Jalisco[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFjw0JnWTUoaEXsXfZ5E9LQXDFqrxKTV1jdPYHOUMr9AgGM0dvZmF0JSfmpq-LZrwNlnPaUWh53iMq7wFBxGJ8pGzERqW1XpbH8DYg_TNXhmaMfyqzYNjG8B-FQYayJyXELhI0Y7CPz0c/?imgmax=800)