Si bien en aquella época el ayuntamiento se vio en la penosa

tarea de demoler inmuebles de alto valor histórico así como también, barrer con

calles completas para crear amplias avenidas capaces de aglutinar la mayor

cantidad de vehículos (como es el caso de las calles Moro y Escobedo que

posteriormente se nombraría como Avenida Federalismo Norte y Sur), ello son

sólo efectos o consecuencias, aspectos sintomáticos que propiciaron tales

decisiones infundadas y atroces. Los orígenes de la ciudad cargada con

relaciones asimétricas[i] podrían remitirse a la introducción de la

nomenclatura numérica en el año de 1915.

¿En qué consistía tal negocio[ii]?

Para no caer en una explicación mecanicista y demorada, citaré un texto

anecdótico que aparece en la obra: “Prontuario de la Nueva Nomenclatura de

Guadalajara, 1917” del Maestro Epigmenio S. Preciado.

“Luis y Manuel, se encontraron en

la Plaza de Armas, según Manual, y de La Constitución, según Luis, y sin ningunas

(sic.) preámbulos Manuel le dice a su amigo. - ¿Qué te parece de esta enredada

nomenclatura que se nos quiere meter por la fuerza? ¿Quién va a descifrar este

laberinto de sectores y de números en lugar del nombre de los barrios y de las

calles? A mí me parece mucho más claro decir: Mi amigo Juan vive por el barrio

de Analco, Calle de La Salud, número 40, que dar las mismas señas o sea mismo

domicilio reduciendo a sectores y números; eso no lo entiende nadie.[iii]

Contestando Luis a su amigo, le

dice: - Estás en un error, querido amigo; la nueva nomenclatura es mucho más

sencilla, clara y precisa que la anterior, y solamente no la entenderá quien no

se proponga hacerlo. Dices que tu amigo Juan vive en la casa número 40 de la

Calle de La Salud; si tú no supieras a esa casa, ¿me podría decir por qué rumbo

queda de la ciudad?

Manuel. – Claro que no; pero como

ya sé, si alguien me preguntara le diría: Tome usted esa calle que ahora le

dicen número 3, que antes se llamó Pedro Moreno, y más antes de Loreto; la

recorre hasta la Calzada Independencia; toma y sigue esta calle hasta la de

Catalán; sigue esta calle hasta que encuentre la de Analco hasta la de la La

Salud y allí busca usted el número 40; allí vive mi amigo Juan.

Luis. – Pues amigo mío, tu

relación me parece bastante larga, y no puede abreviarse; veamos mi prontuario …

La …. Salud o Constitución; Sector Reforma, de W[iv] a

E número 11. El Sector Reforma ocupa la parte Sureste de la ciudad, luego,

queda en esta dirección … (lo indica). La Calzada de la Independencia forma el

Eje Sur[v] ;

tomo o sigo dicho Eje hasta llegar al número 11 es que el de la calle que

busco; y como la casa de Juan tiene el número 40, está en la primera cuadra, y

precisamente a mi derecha, que es (sic.) precisamente el lugar correspondiente

a los números pares, pues en cada cuadra regular hay 50 números.

Oye Luis; estoy viendo que tienes

razón; la cosa no está tan difícil como yo la creía. Ahora déjame buscar en tu

librito la calle número 44 del Sector Juárez; pues tengo un asunto que arreglar

por allá: El Sector Juárez ocupa la parte suroeste de la ciudad… 2 … 4 … (sic.)

44! Esta es la calle que busco. Estamos cerca de la Calle 14; para 44 faltan

30, en consecuencia, andando 15 cuadras al Poniente, estaré en la calle que

deseo.

Gracias amigo; estoy convencido

de que la nueva nomenclatura es más precisa, más clara y mucho más sencilla que

la anterior en la que tanto abundan nombres y situaciones de calles que es

difícil de retener en la memoria”. (Pp. 26-27).

|

| ¿Quién hubiera podido imaginar que la historia hoy en día tendría un valor tan doloso para la sociedad tapatía? |

¿Por qué acabar con la vieja costumbre de remitir espacialmente a las personas por el nombre realzador de una calle? ¿No es acaso un intento por perder el valor histórico e identitario de la ciudad? Si bien es cierto que podría resultar más atractivo y sencillo, la triste realidad es que no conllevo cambios positivos. En aquella época hubo intentos de renombrar algunas calles de la ciudad que quedaban con referencia a los aspectos del entorno que las rodeaba, por elementos que idolatraban la ruptura de dictaduras y realzaban la situación federal, liberal e independiente de la nación. Así, por ejemplo, la Calle Cruz Verde quiso ser nombrada mediante un decreto como “Confederación Revolucionaria”, desgraciadamente, el vox populi no dejó de utilizar el viejo nombre y propició que en poco tiempo la calle recuperara su nombre original.

Son precisamente esas renuencias colectivas las que le

propician mayor valor histórico e identidad a la ciudad, es el poder horizontal

del gremio social, no de aquel que sólo busca controlar, manejar o manipular la

vida cotidiana de las personas con un un sin fin de códigos comunicativos

orientados a romper viejas estructuras, identidades, o arraigos por un nuevo

modelo de control poblacional en donde se prive a las personas de su

micropoder, por otro basado en relaciones verticales que propiciará las causas

o elementos sintomáticos que años después, coadyuvarán a establecer el nuevo

modelo basado en la emancipación, la expansión territorial, explosión

demográfica, así como también, un nuevo

elemento de movilidad colectiva: El auto y el autobús motorizados.

Es curioso pero todo parece indicar que el paso a la

modernidad significó en el fondo la ruptura de viejas estructuras

territoriales, la gente poco a poco olvida que su ciudad está dividida en

sectores, olvida que alguna vez las calles tenía nombres acordes a lo que en el

entorno se gestaba, es decir, había una armonía compuesta por relaciones

simétricas entre la administración municipal y los habitantes de la ciudad,

hoy todo ello es parte de la historia, aún y considerando sus grandes

excepciones, el análisis superfluo en relación al crecimiento exponencial de la

ciudad poco toma en consideración aquella territorialidad que guardaba la

ciudad, en dónde sin duda la identidad y el arraigo a algún barrio tradicional

así como de sus tradicionales calles que los envolvían eran un corolario que

siempre estuvo de boca en boca.

La estructura de la ciudad tapatía de hoy parece no ir a

ninguna parte, los lugares o direcciones continuamente están perdiendo su

significante y su significado, los símbolos se convierten en simples signos o

hasta estigmas urbanos, imágenes del dolor, la apatía, la vergüenza son cada

vez más comunes. El arraigo se pierde en el momento en que la ciudad abarca una

hectárea más de territorio y se colma de relaciones sociales asimétricas o

excluyentes. La ciudad sigue el mismo modelo eurocentrista basado en el anonimato

de las personas, ¿a dónde llegará todo esto? Parece olvidarse que el siguiente

proceso antes de la catástrofe es la revalorización de lo histórico, y por ende

ciertas medidas que logren rescatar un paisaje que es asesinado constantemente

por bodrios y disonancias arquitectónicas que nada tienen que ver, con el verdadero

origen y tradición de la perla de occidente.

[i] Según Claude Raffestin,

las relaciones asimétricas se caracterizan cuando la comunicación entre dos

actores sintagmáticos es interrumpida en un sistema sémico.

[ii] Negocio en su sentido

significativo de ejercicio.

[iii] Haciendo alusión a la

nueva nomenclatura numérica.

[iv] Orientación Espacial

Oeste.

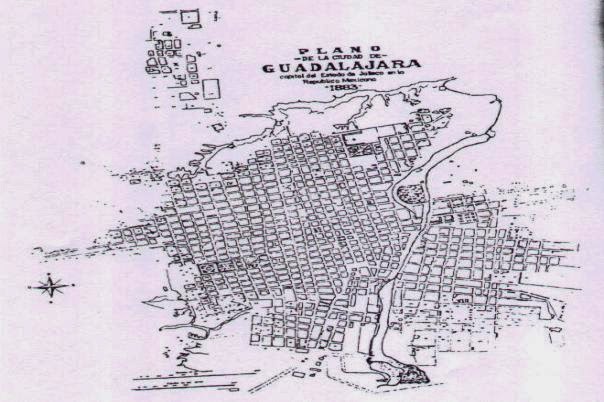

[v] Recordando, la ciudad de

Guadalajara además de ser dividida en cuarteles que correspondía a un número

determinado de manzanas tomadas en muchos casos, de manera arbitraria pero que

facilitaban la numeración de las casas e inmuebles, también lo fue por Ejes y

Sectores. El eje norte sur era, en efecto, la Calzada de la Independencia y el

eje este oeste o bien, oriente poniente estaba conformado por la Calle

Tenochtitlán (hoy Avenida Gigantes, en relación a sus árboles alrededor) y por

la Calle Morelos. Los sectores eran el Hidalgo (al noroeste del eje), Juárez

(al suroeste), Libertad (al noreste) y Reforma (al sureste). La razón de ser de

tal encuadramiento se basó en el personaje-aportación, así Hidalgo abolió la

esclavitud y Juárez introdujo la reforma que le quitaba el poder a la iglesia católica.